Nelson Werneck Sodré

Quem matou Kennedy

Rio de Janeiro: Gernasa, 1963. 144 pp.

A seção de livros de uma revista ou de um blog não deve se limitar aos últimos lançamentos. Numa revista ou blog que visa servir à formação ideológica de militantes, revisitar os clássicos e os títulos antigos, mesmo que estejam fora de catálogo, é fundamental. Por esse motivo resgatamos o que no passado era conhecido como brochura, um pequeno livro de bolso, quase artesanal e que corria de mão em mão: Quem matou Kennedy, escrito pelo general e historiador Nelson Werneck Sodré, publicado no gargalo dos acontecimentos, em 1963, pela editora Gernasa, localizada no extinto estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro. Trazemos de volta esse livro para que, a partir da análise feita sobre os fatos ocorridos, dia 22 de novembro de 1963, em Dallas, possamos ter bases de entendimento sobre a tentativa de assassinar Donald Trump e, desse modo, conhecer uma face dos Estados Unidos pouco divulgada pela imprensa dos monopólios.

Contudo, uma primeira observação: enquanto redigimos este comentário, Trump segue vivo, não podemos dizer o mesmo se estará vivo quando o leitor chegar a esta resenha. Sobre o atentado que ele sofreu em Butler, Pensilvânia, no domingo, dia 15 de julho de 2024, há uma abundância de notícias e vídeos na internet. Opinamos que não foi um autoatentado para impulsionar sua campanha eleitoral. A bala não era de festim e por uma fração de segundos não estourou os miolos dele. Na ocasião, um homem morreu e dois ficaram gravemente feridos. O atirador tinha que ser exímio, com muito treino, pois sabia que o alvo estaria em movimento e teria que dispor de um equipamento dos mais sofisticados para a execução. O que evidencia não ter sido uma farsa protagonizada por um amador e sem planejamento.

Constatar que houve falha grotesca na segurança atribui à imperfeição humana a tentativa de assassinato. Questionar a veracidade do atentado camufla a verdade de que um garoto, pois Thomas Matthew Crooks tinha vinte anos, sozinho não seria capaz de um feito desse tamanho, atestando incompetência ao serviço secreto dos Estados Unidos, cuja resposta foi imediata ao matar o suposto atirador. A negligência foi calculada para permitir que Thomas se movimentasse e furasse todos os bloqueios, sendo impossível permanecer invisível aos drones e às câmeras que vigiavam o evento. A tentativa de matar Trump não foi coisa de principiante, de um jovem membro de grupos de ódio. A classe dominante mais belicosa do planeta é profissional e as disputas de poder são sanguinárias. Imaginar que o atirador sem auxílios conseguiria burlar todo o aparato de proteção de Trump ileso é um tanto improvável.

Utilizando a imprensa diária do Brasil, que reproduzia, como em papel-carbono — hoje seria o copia e cola —, as notícias dos jornais estadunidenses, Werneck Sodré compôs o livro em sete capítulos: “1. Como Kennedy foi assassinado”; “2. A militarização da economia”; “3. Uma civilização em pânico”; “4. Uma civilização do ódio”; “5. Uma civilização da guerra”; “6. Uma civilização do terror”; e “7. Quem matou Kennedy”.

Dallas era hostil a John Fitzgerald Kennedy, o JFK, do Partido Democrata, e ela era um cenário perfeito para um crime perfeito, com uma população contaminada pelo vírus anticomunista da Guerra Fria e sensível às campanhas caluniosas contra a política externa do presidente, visto que era acusado de protetor de comunistas.

O assassinato foi descrito como segue: “Às 12h31, o carro percorria a rua ao lado do parque, sobre o qual passava o viaduto, quando se ouviram tiros, percebidos por poucas pessoas porque se confundiram com o ruido das manifestações. Nesse momento, Kennedy levou a mão à testa e tombou sobre o assento. Sua esposa [Jacqueline Kennedy Onassis], assustada e surpreendida, tentou acudi-lo e ampará-lo, e suas vestes cobriram-se de sangue” (p. 10). Uma hora depois foi declarado morto.

A autoria dos tiros foi imputada a Lee Harvey Oswald, um ex-membro da Marinha, que teria vivido três anos na União Soviética, além de participante do comitê Jogo Limpo com Cuba [Fair Play for Cuba], em New Orleans. De acordo com as investigações, comprou um fuzil se apresentando com nome e endereço falsos. No dia do atentado a Kennedy, posicionou-se no topo de um prédio e disparou. Foi preso às 14h15 e, “para a polícia de Dallas, que encarava o atentado como meramente policial, estava tudo resolvido e claro: as provas seriam concludentes e até abundantes, a ação fora pronta e enérgica” (p. 11). Em menos de duas horas a ficha de Oswald foi levantada, o crime esclarecido e construída a narrativa de crime comum, um simples homicídio, ignorando qualquer motivação política que pudesse estar por trás da grande conspiração que foi o assassinato de JFK.

A polícia mais organizada do mundo não estava preparada para dar segurança ao homem mais importante do mundo, mas rapidamente solucionou um crime bárbaro a céu aberto, como declarou o capitão Will Fritz: “Temos o caso no bolso. Raramente estive tão convencido da culpabilidade de um assassino nas investigações que efetuei até agora. Ele é o assassino” (p. 11).

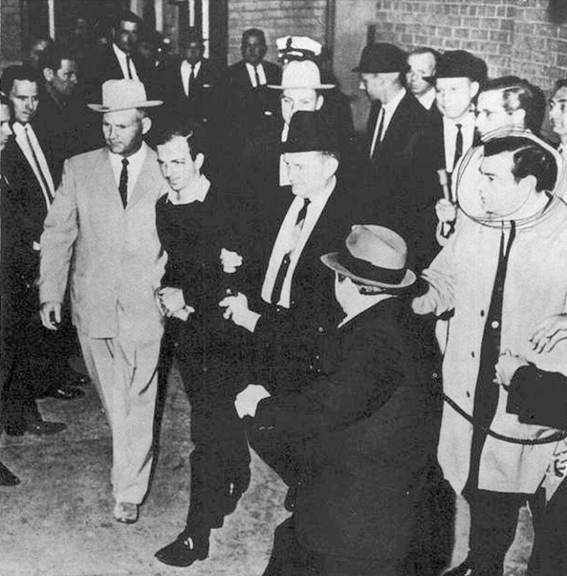

Tão espetacular quanto a morte de JFK foi o assassinato televisionado de Oswald dois dias depois, 24 de novembro, por Jack Ruby, um matador de aluguel e integrante do crime organizado estadunidense. Inferências de um assassinato de encomenda não são descabidas. Tudo parecia ter sido combinado: “Ante um aparato bélico inédito, diante de câmeras de televisão e de meia centena de repórteres de imprensa, Lee Oswald é assassinado por Jack Ruby, proprietário de um clube noturno, desordeiro conhecido, jogador com numerosos antecedentes policiais” (p. 14).

Observem como, na primeira fotografia, estão tranquilos os guarda-costas de Lee Harvey Oswald — ao centro, de calça e pulôver pretos sendo conduzido pelos braços. Jack Ruby — à direita, de chapéu claro e terno preto, com o braço direito à frente, de arma em punhos, em direção a Oswald — se aproxima sem chamar a atenção deles e prontamente atira à queima-roupa. Na segunda fotografia, Oswald é alvejado por Ruby. (Reprodução de Nelson Werneck Sodré, Quem matou Kennedy. Rio de Janeiro: Gernasa, 1963.)

Quanto às simpatias castro-comunistas do suposto atirador, Werneck Sodré informou: “O Pravda divulgou que o motivo da negativa do governo soviético de conceder cidadania a Oswald estava no fato de que ele era um agente secreto americano” (p. 25). Ingênuo esperar pela desclassificação de documentos para comprovar a informação soviética, pois documentos secretos, em sua maioria, são destruídos. Mas, ao se conferir credibilidade ao que foi dito pelo diário moscovita, a condição de agente secreto de Oswald corrobora a hipótese de envolvimento do estado profundo estadunidense.

Embora a referência à categoria estado profundo [deep state] não seja citada nesses termos no livro de Sodré, ela está devidamente anunciada: “Como é sabido, as agências de poder, nos Estados Unidos, são pelo menos cinco: a Casa Branca, o Departamento de Estado, o Senado, o Pentágono e a cia. Salvo o Departamento de Estado e a própria Casa Branca, onde Kennedy teve condições relativas de prover as funções com pessoas de sua confiança, […] as demais agências escapavam ao seu alcance” (p. 131). À época, e até os dias de hoje, o que se chama de estado profundo é a autonomia que, em particular, o Pentágono e a cia têm de atuar à revelia do preposto na Casa Branca.

Mesmo distante da cena do assassinato de JFK e dependente de fontes semigovernamentais, como são os jornais da grande imprensa, Werneck Sodré desconstrói o fato como sendo um crime comum, ou um simples caso policial, classificando-o como um golpe de Estado: “A morte de John Fitzgerald Kennedy foi um golpe de Estado, cujas consequências não podem ser ainda avaliadas. Foi metodicamente preparada e firmemente executada, cercando-se o assassínio de toda sorte de cuidados para que nada transpirasse de seu caráter político e de seu sentido direitista. Os gangsters do complexo monopolista-militar escolheram o lugar, a hora e possivelmente os executantes” (p. 28). Desejamos ressaltar algumas conclusões do autor nessa citação: um cidadão na condição de presidente da República em exercício, ou candidato previamente vitorioso, não é um sujeito comum; matá-lo é, sim, um crime de Estado e uma das configurações factuais de um golpe de Estado; a ação foi metodicamente preparada, não foi de improviso ou motivada por sentimentos de ódio; as motivações políticas não poderiam transparecer previamente; e por detrás do atentado estavam os gângsters do complexo industrial-militar.

A Guerra Fria propiciava um clima favorável aos monopólios do complexo industrial-militar controladores do Estado. Por isso, qualquer aceno a soluções pacíficas, ou renúncia a promover guerras, seriam condenadas com veemência pelos lobbies bélicos.

À época, os Estados Unidos já eram uma sociedade atravessada por um clima geral de insanidade. Conjugava-se imprensa, rádio e televisão para a promoção do pânico, ao ponto da paradoxal crença de “um fórum da liberdade, financiado pelos milionários texanos do petróleo, em que um dos oradores oficiais do exército, sucedendo a outros, também oficiais em uniforme, afirmou de público que os Estado Unidos seriam comunistas em dez anos se o presidente Kennedy prosseguisse na sua política de socialização no interior e de coexistência no exterior” (p. 62). Estavam dando o recado de que uma política externa de minimização das tensões da Guerra Fria, ameaçando o complexo industrial-militar, não permaneceria impune.

Presume-se que tensões de gabinete adiavam a decisão de uma possível invasão de Cuba, destituindo Fidel Castro do poder, e de uma revogação das conquistas sociais obtidas na ilha. Houve também a insinuação de que JFK não teria autorizado a invasão da Baía dos Porcos e de que ela foi uma iniciativa decidida pelo Pentágono e pela cia. Na sequência, o estabelecimento de um acordo com Nikíta Khruchtchiov a respeito da manutenção de mísseis nucleares em Cuba desapontou a direita estadunidense. Esses elementos teriam arruinado JFK: “Ao decidir pela paz, Kennedy assinava sua sentença de morte: […] o complexo monopolista-militar conseguiria a grande vitória de chegar até o instante final de ação para destruir o mundo, e fora obrigado a recuar. Jamais perdoaria os responsáveis por esse recuo, porque concentrara todos os seus esforços, desde o início do caso cubano, em provar que só haveria uma saída para ele, o esmagamento da revolução e do governo de Castro” (p. 140).

Reunidos todos esses aspectos, Nelson Werneck Sodré encerra o livro de modo categórico afirmando que o assassinato de Kennedy foi uma ação política metodicamente articulada e de que ele foi executado pelo complexo industrial militar em praça pública como exemplo a não ser seguido por eventuais sucessores.